甘肅地處中國西部內陸,是中國歷史上農耕和游牧文化發(fā)展較早,、東西方文明最先大規(guī)模交流融合的地區(qū),為推動古代東西方文化交流和華夏文明的形成發(fā)展做出過重要貢獻,,被譽為中華民族和華夏文明的重要發(fā)祥地之一,。

內容簡介

文明作為人類在認識世界和改造世界的過程中所逐步形成的一種現(xiàn)象,它既是對不斷進化的人類本性的具體體現(xiàn),,又是對人類各種文化現(xiàn)象在傳承,、發(fā)展、分化和糅合過程中所產生的生活方式的總稱,。自人類社會產生以來,,伴隨著農耕方法的改變,勞動的不斷分化以及社會階層和國家的出現(xiàn),,在不同的歷史時期孕育著不同的人類文明,,它們之間的相互沖突與融合構成了人類文明演進的歷史畫卷,。而在這其中,,發(fā)端于距今7800年前甘肅大地灣文化遺址的華夏文明無疑是這張歷史畫卷中持續(xù)時間最長、影響范圍最廣的人類文明,�,!跋模笠�,。中國有禮儀之大,,故稱夏;有服章之美,,謂之華,。華、夏一也,�,!薄叭A夏皆謂中國”,“中國者,,聰明睿知之所居也,,萬物財用之所聚也,賢圣之所教也,,仁義之所施也,,詩書禮樂之所用也�,!惫糯袊鳛槿祟愇拿鞯陌l(fā)祥地之一,,華夏文明的出現(xiàn)既奏響了早期西方文明進化的序曲,,又奠定了中國歷史文化發(fā)展的基礎。

章節(jié)瀏覽

目 錄

第一章 文明與華夏文明

第一節(jié) 文化與文明

第二節(jié) 文明的產生與流變

第三節(jié) 華夏文明的內涵與特點

第二章 華夏文明的起源與發(fā)展

第一節(jié) 華夏文明的起源

第二節(jié) 華夏文明的發(fā)展

第三節(jié) 華夏文明多元一體的格局

第三章 甘肅對華夏文明的歷史貢獻

第一節(jié) 甘肅是華夏文明的重要發(fā)祥地之一

第二節(jié) 甘肅是華夏文明的重要寶庫

第三節(jié) 甘肅在華夏文明形成中的獨特地位

第四章 文化大省建設助推甘肅轉型跨越發(fā)展

第一節(jié) 甘肅經濟社會發(fā)展現(xiàn)狀

第二節(jié) 文化大省建設助推轉型跨越

第三節(jié) 文化大省建設方略

第五章 華夏文明傳承創(chuàng)新區(qū)建設的意義和任務

第一節(jié) 背景與內涵

第二節(jié) 意義與要求

第三節(jié) 任務與途徑

第六章 華夏文明傳承創(chuàng)新區(qū)建設的指導思想與工作布局

第一節(jié) 華夏文明傳承創(chuàng)新區(qū)建設的指導思想

第二節(jié) 華夏文明傳承創(chuàng)新區(qū)建設的基本原則

第三節(jié) 華夏文明傳承創(chuàng)新區(qū)建設的工作布局

第七章 華夏文明傳承創(chuàng)新區(qū)建設的主要內容

第一節(jié) 以社會主義核心價值體系引領文化建設

第二節(jié) 推進文化事業(yè)大繁榮

第三節(jié) 促進文化產業(yè)跨越發(fā)展

內容片斷

,。,。。

第二節(jié) 甘肅是華夏文明的重要寶庫

在甘肅這片古老神奇的土地上,,孕育形成了絲綢之路文化,、長城文化、石窟文化,、彩陶文化,、簡牘文化、五涼文化,、西夏文化以及黃河文化等等,,承載著華夏文明的博大精髓,融匯著古今中外多種文化元素的豐富內涵,,是中華民族寶貴的精神財富,。據(jù)相關統(tǒng)計,甘肅在歷史遺產,、經典文化,、民族民俗文化、旅游觀光文化等四類資源豐富程度排名全國前五位,,是名副其實的中華民族重要的文化資源寶庫,。在這里,我們主要介紹具有代表性的絲綢之路文化,、長城文化和石窟文化,。

一、絲綢之路文化

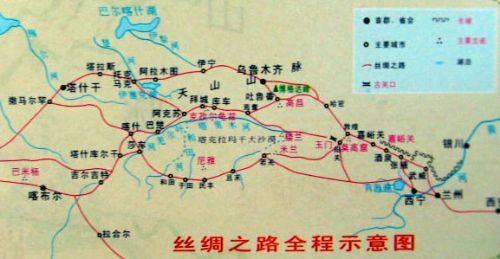

絲綢之路是起始于古代中國的政治,、經濟,、文化中心古都長安(今天的西安)連接亞洲、非洲和歐洲的古代路上商業(yè)貿易路線,。它跨越隴山山脈,,穿過河西走廊,通過玉門關和陽關,,抵達新疆,,沿綠洲和帕米爾高原通過中亞、西亞和北非,,最終抵達非洲和歐洲,。數(shù)千年來,它對于整個人類世界的物質文明和精神文明作出了巨大的貢獻,,享有“世界文化的大運河”,、“世界文化的母胎”,、“推動古代世界歷史車輪前進的主軸”等盛譽。由于它的最初作用是運輸中國古代出產的絲綢,,故而因此得名“絲綢之路”,。19世紀末,德國地質學家李�,;舴覍⑿凶叩倪@條東西大道譽為“絲綢之路”,。德國人胡特森在多年研究的基礎上,撰寫成專著《絲路》,。從此,,絲綢之路這一稱謂得到世界的一致承認。甘肅位于東亞與中亞的結合部,,是我國東中部腹地通往西北地區(qū)乃至西方各國的天然走廊和必經通道,。絲綢之路貫穿甘肅全境,其主干線在甘肅東西綿延長達1600多公里,,約占其全程總長度的五分之一,。絲綢之路文化是甘肅歷史文化資源寶庫中最有優(yōu)勢、最具光彩和魅力的品牌之一,。

早在2000多年前,,甘肅河西地區(qū)原為月氏、烏孫兩國的游牧地區(qū),。在秦末漢初時期,,月氏和烏孫相繼往西遷移,河西地區(qū)完全被匈奴占領,。漢初時,匈奴利用河西地勢不斷南侵,,嚴重威脅著漢朝社會經濟的發(fā)展和朝廷的安危,。公元前133年,漢朝開始了對匈奴的戰(zhàn)爭,。到公元前121年,,驃騎大將軍霍去病率萬騎,渡過黃河,,出擊匈奴,,大敗混邪王與休屠王,給了河西匈奴沉重的打擊,。這年夏天,,漢武帝乘匈奴喘息未定,再派霍去病率萬騎從幾道出擊匈奴,,又俘獲匈奴單桓王,、酋涂王等,,戰(zhàn)果比前一次還大。從此,,匈奴退出河西,,河西劃歸漢朝版圖。酒泉,、張掖,、敦煌、武威四郡也相繼建立,。隨著河西四郡的建立,,漢在河西修筑了從令居到敦煌的長城要塞,東西長達500多公里,。同時還沿長城設置“亭障”,、“烽燧”,派大批士兵駐守,,打開了通往西域的道路,。河西四郡的建立,促使了河西地區(qū)封建制度的確立,,加速了河西各民族的融合,,擴大了漢朝對西域的政治、經濟影響,,為發(fā)展河西的農業(yè)和手工業(yè)生產,,創(chuàng)造高速發(fā)展的封建文化提供了方便條件。同時,,也為絲綢之路的開通創(chuàng)造了條件,。早在春秋戰(zhàn)國時期,河西就已是中原與西域交通的必經之道,。公元前5世紀至公元前4世紀,,希臘人就已經知道中國的絲綢,只是由于匈奴占據(jù)河西之后,,中西交通才被隔斷,。漢朝在河西的行政和軍事設置,無疑對絲綢之路商道的暢通起到了重要的保證作用,。

甘肅境內的“絲綢之路”分為隴西段和河西段兩部分,。河西段早已成為人們熟知,而知道隴西段的人并不多,。隴西段先后有四條路線,。一條是自秦漢就開通的從長安出發(fā),沿渭河經寶雞、天水,、隴縣,、越六盤山向西,在祖歷河入黃河附近的渡口渡黃河,。東漢出現(xiàn)的第二條路線是由長安到隴縣后西行,,越隴山后向西北經秦安、通渭到蘭州西固一帶渡黃河,。第三條路線是由長安沿渭河西行,,過隴關,經天水,、臨洮,、臨夏、永靖,,從臨津關渡黃河,,經青海西寧西北,越祁連山扁都口進入河西走廊,。第四條路線是從長安出發(fā),。經咸陽、禮泉,、彬縣,、長武、涇川,、平涼過蕭關口,,經六盤山,過隆德,、靜寧,、會寧、榆中到蘭州渡黃河,。

自絲綢之路開通之后,,中西各國沿著這條路進行了極其豐富的政治、經濟和文化交流,。除互派使節(jié)友好訪問、贈送禮物外,,還彼此輸送自己的物產和技術,。西域的物品源源不斷地傳入中原。除著名的大宛馬以外,,苜蓿,、葡萄、石榴、胡桃,、胡豆等物先后引進,;西域的音樂、樂器及舞蹈藝術,,也為中國的音樂藝術增添了新的內容,。尤其是佛教、哲學,、藝術的傳人,,對中國人的精神生活產生了至今仍然存在的深遠影響。同時,,中國大量的絲綢品以更大的規(guī)模向西域輸出,,同時輸出的還有中國的鐵器、手工藝品及養(yǎng)蠶,、冶煉,、灌溉、造紙等技術,。橫貫整個甘肅中西部的“絲綢之路”,,對甘肅的政治、經濟,、文化等方面都起到了重大的促進作用,,使甘肅在漢唐時期呈現(xiàn)著繁榮昌盛的景象,在中國歷史上占有顯著的地位,。

二,、長城文化

長城文化是中華民族在長期歷史實踐過程中所創(chuàng)造的物質財富和精神財富的總和,它凝聚著中華民族歷代勞動人民的勤勞與智慧,,是祖先遺留給我們的一筆豐厚的文化遺產,。在中國古代歷史上,長城是作為保證邊防安全的軍事工程而出現(xiàn)的,。在今天甘肅境內,,長城的遺存很多。從春秋戰(zhàn)國直到明末,,有好幾個朝代都在甘肅或多或少地修建過長城,。其中秦、漢,、明三個朝代在甘肅境內均大規(guī)模地修建長城,。這些長城遺址氣勢雄渾、規(guī)模壯觀,,成為甘肅歷史文化資源悠久,、底蘊深厚的象征,。

早在商代中期,甘肅境內就出現(xiàn)了迄今可知的最早的城,。據(jù)史料記載,,當時的涇水流域出現(xiàn)過好幾個氏族小國,其中有共國,、阮國(今涇川),、彭國(今慶陽)、密須國(今靈臺),。以密須國最強,,修建了密須城(故城在今甘肅靈臺西)。西周時,,那里是秦人活動的地區(qū),。隨著秦人的崛起,“西戎八國服于秦”,,其中義渠國在西戎八國中是最強大的,,其轄地最廣,并有一定規(guī)模的城邑建筑,。由于城是因捍衛(wèi)統(tǒng)治者和民眾的生命財產安全而興建的,,因而高墻和深池是城鎮(zhèn)的外貌特征�,?脊虐l(fā)掘表明,,甘肅境內修筑高墻和筑“城”的歷史非常悠久。早在新石器時代中晚期,,甘肅的原始聚落就已經出現(xiàn)了筑城的雛形(甘肅秦安大地灣遺址),,其房屋結構顯示了遠古居民土木結構的傳統(tǒng),開創(chuàng)了后世宮殿建筑的先河,,表明了甘肅高大墻體修筑技術的成熟,。明代以后,長城逐漸失去了其重要的軍事防御功能,,其許多地段的龐大墻體在風沙的侵蝕下也逐漸消失,。但由于種種原因,迄今為止在甘肅境內還保留著許多長城及烽燧遺址,,依然在向世人展示著其當年的威姿,。較為著名的有秦長城遺址、漢長城遺址和明長城遺址,。

(一)秦長城遺址

戰(zhàn)國時期,,雄踞北方的秦、趙,、燕等國就開始修筑長城。公元前221年,秦始皇統(tǒng)一六國之后,,為了防御北方少數(shù)民族匈奴南下?lián)屄�,,遣大將蒙恬率三十萬眾,將秦,、趙,、燕等國北邊的長城予以修繕,連貫為一,,并加以延長,,形成了西從甘肅境內的臨洮起,綿延向東直至遼東碣石的萬里長城,。

秦長城遺址

現(xiàn)今存留在甘肅境內的秦長城遺跡,,最西端從臨洮縣城東23公里起,經渭源,、隴西,、通渭、會寧,、靜寧等縣入寧夏后,,又回到甘肅境內的環(huán)縣、慶陽縣,,然后進入陜西省后蜿蜒東去,。臨洮縣境內的秦長城遺跡較為典型和完整,起于縣城北15公里的新添鄉(xiāng)南坪村殺王坡(《乾隆狄道州志》有“長城在州北三十五里”的記載),,然后由南坪北莊山頂而下,,經過長城巷,峽口鄉(xiāng)灣腦,、長城嶺,、八里鋪鄉(xiāng)、沿川子鄉(xiāng),、塔灣鄉(xiāng)蔡家?guī)X,、堯店鄉(xiāng)花麻溝、石家樓鄉(xiāng),、楊家山,,到長城坡關門前咀,過夾槽梁,、老王溝口進入渭源縣境,,自西向東穿越臨洮縣90余華里。這些遺址上的城墻,、城障,、烽隧全由黃土或礫石混合黃土夯筑而成,,夯層清晰可見。城墻下寬4.2米,,上寬2.5米,,現(xiàn)存高度平均在3米左右。雖然風化雨蝕,,仍可領略當年的雄姿,。據(jù)《史記·匈奴列傳》記載,“秦昭王時,,義渠戎王與宣太后亂,,有二子。宣太后詐而殺義渠戎王于甘泉,,遂起兵伐殘義渠,,于是秦有隴西、北地,、上郡,,筑長城以拒胡�,!币簿褪钦f,,甘肅臨洮縣境內的秦長城,是戰(zhàn)國后期秦昭王時所筑,,比秦統(tǒng)一要早半個世紀,。在當時,臨洮秦長城的修筑,,既對于拱衛(wèi)隴西郡及保護由秦都咸陽通向西北重鎮(zhèn)的通道起了重要作用,,又有效地保護了洮河以東的農業(yè)生產。

,。,。。,。